4.Larrivee Guitarの仕様変遷

(2) 材質・形状の変遷

①ボディ形状

・最初期から現在まで、基本はオリジナルの「L型(Larrivee Body)」である。

・トロント時代の黎明期からMartinと同じ「D型」や「OO型」など、多様なプロトタイプも存在した。

・フローレンタイン・カッタウェイは1974年にブルース・コバーンのリクエストにより初めて採用。

・ビクトリア時代は「L型」と「L型+フローレンタイン・カッタウェイ」の2種類がメイン。ただし、オーダー等による例外もあり。

・ノースヴァンクーバー時代後期には「J型(Jumbo Body)」や「OM型(Orchestra Body)」もラインナップに加わる。

・ヴァンクーバー時代になるとこれらにボディの大きさやヴェネチアン・カッタウェイの組み合わせも加わり、バリエーションは増加する。

ヴァンクーバー時代後期のボディ形状

L:Larrivee Body

LS:Larrivee Small Body

LJ:Larrivee Jumbo Body

Lv:L,Venetian Cut Body

C:Cutaway Body

CS:Cutaway Small Body

LCJ:Cutaway Jumbo Body

J:Jumbo Body

D:Dreadnought Body

DV:D.Venetian Cut Body

OM:Larrivee Orchestra Body

OMV:OM.Venetian Cut Body

OO:OO Body

②表板

・1970年代は上位モデルにジャーマン・スプルース、それ以外にはシトカ・スプルースだった。

・1980年代の前半からは上位モデルにもシトカ・スプルースが使われるようになった。これは地元カナダ産の上質なシトカ・スプルースの方が入手し易かったためではないかと推測する。ただ、見た目だけでスプルースの種類を見分けるのが難しいこともあり、ジャーマン・スプルースからシトカ・スプルースに切り替わった正確な時期は不明。

・以降は基本的に全モデルにシトカ・スプルースが使われ、各モデル間の差異は材のグレードによるもののみとなった。

③側・裏板

・初期は全モデルがインディアン・ローズウッド単板だった。

・1980年代終盤以降は廉価モデルとしてマホガニー、その後はコア、メイプル、ウォールナット等のモデルも登場する

④ピックガード

・カナダ時代はクラシックギターのゴルペ板のような透明で四角い形状のものだった。(正確には四辺の角が丸く、やや縦長の長方形で、左上の角部分がサウンドホールに沿って切り取られた形)

・初期の物は幅がボディの端ぎりぎりまでの大きさだったが、1982年以降はややその幅が狭くなった。変更時期は1982年頃のラベル変更とほぼ同時期と思われるが、完全に連動しての仕様変更かどうかはわからない

・1978年のVICTORIA時代初期あたりまでは左下角のみ直角に角張った形状である。

・これがアメリカ時代になると、マーティン型のべっ甲柄のピックガードに変わった。

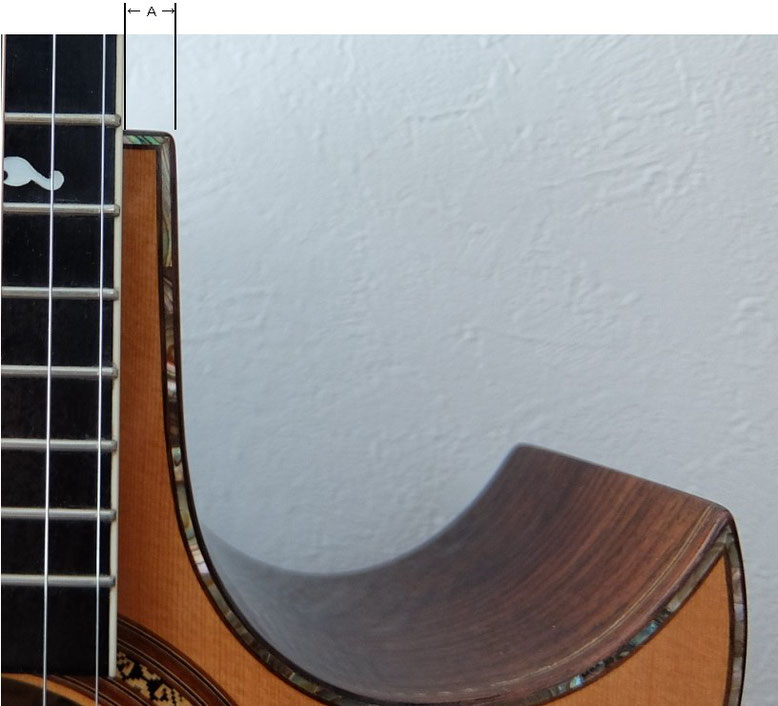

⑤カッタウェイ形状

・1974年のプロトタイプ以降、1990年代中盤までは鋭角な「フローレンタイン・カッタウェイ」である。

・カッタウェイの、ネックから「えぐれ」の開始までの距離(下記画像の"A")は年代やモデルによって微妙に異なっている(仕様があいまいなことによる単なる個体差である可能性もある)。

①:L-28 Deluxe Cutaway 1980 A=1.0㎝

②:L-27 Inlay Cutaway 1980 A=1.3㎝

③:L-78 Presentation Cutaway 1979 A=1.0㎝

④:C-05 Eagle Special 1998 A=0.8㎝

①と②は同年製でも異なっている。

・1990年代後半の、恐らく現在のヴァンクーバー工場に移転した1998年頃から「ヴェネチアン・カッタウェイ」が並行して採用され、アメリカ時代になるとやがて「フローレンタイン・カッタウェイ」が廃止された。なお、2008年になって復刻仕様的な位置付けで「フローレンタイン・カッタウェイ」モデルが2機種出た。

・2018年現在はカスタムモデルなどにフローレンタイン・カッタウェイも採用されている

⑥サウンドホール径

・1974年のプロトタイプから1978年頃までは88㎜で、Larriveeのクラシックギターと同じ大きさだった。ボディの大きさに対してサウンドホール径がやや小さい「おちょぼ口」な印象を受ける。

・これが1979年以降は98㎜に変更され、以降現在まで変更は無い。

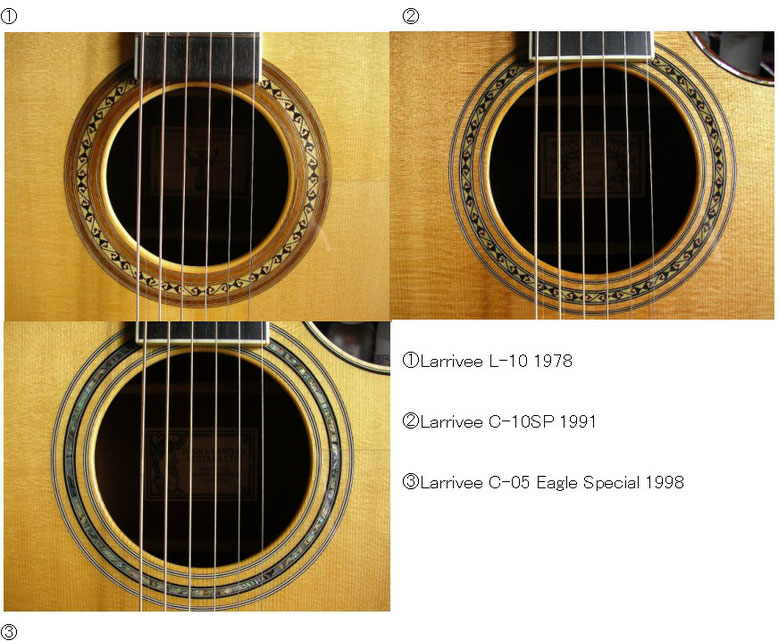

⑦サウンドホールロゼッタのデザイン

・最初期から1990年代前半まではLarriveeクラシックギターモデルと同一デザインの寄木細工ロゼッタが使用されていた。

・寄木細工の模様はJean Larrivee氏の師匠であるエドガー・メンヒが使用していたのと同じ模様。

・1990年代中頃以降は寄木細工に変わってアバロンパールのロゼッタに変更となった。但し、最上級のPRESENTATIONモデルだけは最初からアバロンパールロゼッタ仕様で他モデルとは差別化されていた。

・ロゼッタの外側と内側のリング部に使用される材質は初期~1980年代中頃まではローズウッドだったがそれ以降はローズウッドの部分が表板の木地のままに変わった。

・リングが表板木地+アバロンパールの仕様は1980年代前半から既に一部のPresentationモデルにも使用されている。

⑧サドル・ナット

・材質は初期の頃は象牙だったが、恐らく1989年以降のどこかでTUSQ製になり、アメリカ以降のどこかで獣骨になった。

・形状・サイズは初期の頃は個体差がかなりある。

・1989年~TUSQが採用されるまで と、それ以降でも形状・サイズが異なる。

・TUSQが採用された以降のヴァンクーバー時代はサイズ・形状が統一されたと推測される。

・現在どうなっているのかは未調査(TUSQではないことは確か)。

⑨ヘッド

・形状は一貫して変わらない。

・ヘッド化粧板は、初期の頃はサイド・バックと同色のローズウッドだった。これがヴァンクーバー時代の1995年以降のどこかで色が黒になった。

・ある程度の上位機種からはヘッドの外周に沿って縁取りがある。初期のラインアップでは基本的にDELUXE以上でこの縁取りが入っていた。

ここで改めて言うまでもないけれど、これらの華麗なインレイはLarriveeの外観の特徴の最たるものとなっている。 「二つと同じものがない」と言われたインレイは代表的なデザインでも時代毎に表情は全く異なっていることがわかる。

⑩ペグ

・トロント時代はGrover102が使われていた

・ビクトリア時代の1981年頃まではGrover109(Imperial)、ノースヴァンクーバー時代以降はSchaller製が使用されている。

個人的に、このGrover109(Imperial)ペグもLarriveeのイメージの一部として非常に印象深いものである。

・近年は、形状がSchaller製のGOTOH製が使われているモデルもある。

・当時のGrover109(Imperial)は工作精度のばらつきが大きかった。そのせいで1982年前後の頃からSchaller製に変わったと思われるが本当の理由は不明。

・このペグの変更時期はラベルが「1980 Victoria label」から「1982 Updated charub」に変わったのと同じ1982年前後頃だが、時期的には微妙なずれがあり、1980 Victoria label + Schaller という仕様の期間がわずかながらあった。

・「1982 Updated charub」のラベルになると、ペグはほぼ全てがSchaller製ということになるが、ごく一部でGrover109(Imperial)はまだ使われていた。このように、ペグの変更はゆるやかに順次行われたものと思われる。

⑪ネック

・材質は少なくとも1977年のビクトリアへの移転以降、カナダ時代の間は一貫して「ワンピース・ホンジュラスマホガニー」で仕様統一されている。

・ネックの形状はスクエアロッドのビクトリア時代1970年代末頃のものが若干厚いほか、初期の頃は個体差もけっこうある。

・1989年以降は形状にほぼ変化なし。

・一方、トロント時代はネックが2ピースだった。→1974年製のClassicalおよび1977年製Presentationは2ピース。

・ネックヒールの形状は1977年から現在まで変わっていない。初期の頃はクラッシックギターのように大きく反った形だったが、いつから1977年~の形状になったのかは不明。

・接合方式は一貫して「ダヴテイル・ジョイント」である。

⑫トラスロッド

・1988年以前はノンアジャスタブルのスクエアロッドを使用。

・1988年以降アジャスタブルトラスロッドに変更される。変更年については推測であるが、暗黒時代にエレキを製作した技術を応用してのものであることは間違いない(公式ウェブサイトに記述有り)

・初期のアジャスタブルロッドのレンチサイズは3/16インチで、ヴァンクーバー時代のどこかで5/32インチ径に変わった。

・アメリカ時代以降もレンチサイズは変わっていない(トラスロッド自体が変わっていないかは不明)

・ロッドの調整口は表板にギリギリ近い位置にあるため、専用の工具(新品には付属)を使用する

⑬指板

・材質は一貫してエボニーである。

・指板のインレイは数種類ある。

現在の詳細は公式ウェブサイトを参照

https://www.larrivee.com/inlay

(ページ中ほどの「Fingerboard Inlays」)

以下は、手持ちのLarriveeの指板インレイ

⑭ブリッジ

・PRESENTATIONモデル以外では一貫してエボニーである。

・PRESENTATIONモデルでは1980年代前半まで一部に象牙が使われていたが、以降は他モデル同様エボニーとなった。

・ビクトリア時代以降のPRESENTATIONモデルは、ブリッジに他モデルより豪華なインレイを入れることによりグレードの差異が図られていた。

・1980年代終盤のフルモデルチェンジ以降はこうした差別化も見られなくなった。

・ブリッジピン穴の大きさは年代によって異なっている。1989年以前のものはおおむねピン穴が小さめなようだが、一貫性があるかどうかも含めて不明。ただし、1989年以降はほぼ同じ大きさになっているようではある。

⑮塗装

・1990年代中頃まではラッカー塗装だった。以降はどこかでポリウレタン(UVグロスフィニッシュ)になる。

・これらの時期、対象モデル、ラッカーが完全廃止かどうかも含め、塗装に関しては現在のところ情報不足。

・尚、ヴァンクーバー時代からの廉価モデルにはサテンフィニッシュが採用されている。

材質・形状の変遷から読み取れること、それは――

フローレンタインカッタウェイ、寄木細工のサウンドホールロゼッタ、透明ピックガード、Grover109(Imperial)ペグと、アコースティックギターとしては「個性の塊」だったLarriveeが、時を経るにしたがって徐々に「一般的」なアコースティックギターに近づいて行った、という事実である。